Pourquoi donc les anthropologues tiennent-ils un journal de bord lorsqu’ils s’immergent dans un nouveau terrain?

En fait, le journal de bord est un outil précieux qui permet à l’ethnographe de structurer sa pensée, de garder une trace de ses réflexions et de poser un regard critique sur ses propres émotions ou préjugés. Même si l’usage du journal est avant tout personnel, il peut parfois être partagé avec le public directement ou indirectement concerné par l’enquête afin de lui permettre de saisir le cheminement de la recherche.

Ne l’oublions pas, les chercheurs en sciences sociales ont la tâche épineuse d’intégrer dans leur enquête leur prise de perspective, leurs parti-pris, leurs préoccupations, leurs ennuis et même leurs antipathies. Même si l’empathie les conduit souvent à « affectionner » leurs enquêtés, parfois ils s’en éloignent ou même les détestent. Parfois, ils s’engagent corps et âme sur leur terrain, d’autres fois ils y vont la mort dans l’âme. L’enquêteur doit ainsi réfléchir son mode d’engagement dans la recherche, au double sens de « penser » et de « se réfléchir » dans le miroir, nécessairement équivoque, que lui tendent ses « enquêtés ». Ce travail réflexif fait l’objet d’un autre éclairage :

Véritable opérateur de réflexivité et de retour sur ses propres affects et pratiques, le journal de bord est donc un allié précieux de l’enquêteur.

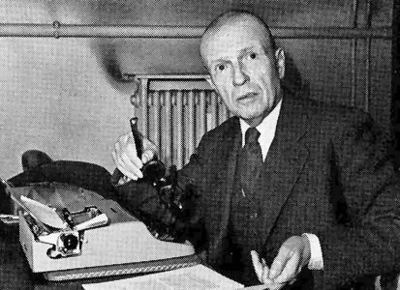

Dans son célèbre ouvrage de 1931, L’Afrique fantôme, l’anthropologue Michel Leiris retrace ses états d’âme lors de son voyage en Ethiopie. Voici comment il explique sa volonté de transformer les arcanes parfois sombres de « l’individualité de son moi » en un véritable champ d’exploration :

Malgré qu’on y retrouve le canevas du voyage, des échos du travail qui y a été fait, les plus marquantes de nos tribulations, elles ne constituent rien d’autre qu’une chronique personnelle, un journal intime qui aurait aussi bien pu être rédigé à Paris, mais se trouve avoir été tenu durant une promenade en Afrique.

Leiris

D’aucuns me reprocheront d’attacher trop d’importance à MON individualité ; de m’efforcer — bon petit horticulteur du moi — de faire monter en graine MES impressions ; de manquer du minimum exigible d’objectivité. Je ne relate guère, certes, comme péripéties de ce voyage que celles où j’ai été personnellement engagé. […] Mais ce, afin de parvenir au maximum de vérité. Car rien n’est vrai que le concret. C’est en poussant à l’extrême le particulier que, bien souvent, on touche au général ; en exhibant le coefficient personnel au grand jour qu’on permet le calcul de l’erreur ; en portant la subjectivité à son comble qu’on atteint l’objectivité.

C’est donc, paradoxalement, à travers la subjectivité singulière de ses états d’âme qu’il cherche à atteindre une forme d’objectivité ou du moins d’universalité. Le journal est à cet égard un allié précieux: il permet à l’ethnographe de se relire, de mettre à distance ses propre émotions et de se rappeler le rôle que jouent ses affects et ses préconceptions dans les interactions qu’il est susceptible de nouer avec « son » terrain.

Leiris Michel, 1981 [1931]. L’Afrique fantôme. Paris : Gallimard.